第3回 「逆張り思考」からの脱却

相場において、エントリーする(新規ポジションを持つ)際の考え方は2つしかありません。

「順張り(じゅんばり)」と「逆張り(ぎゃくばり)」です。

この2つのどちらがいいのかについてはトレーダーそれぞれに持論があり、絶対的な正解はありません。ただし「初心者が相場を生き残っていくために」という観点で考えると、逆張りはけっこう難しい手法ともいえます。

今回は「なぜ逆張り思考をやめた方がいいのか?」についてお届けします。

そもそも順張り・逆張りとは?

編集部:水上さんは以前から、逆張りしがちな日本人トレーダーに対して苦言を呈していますよね。今日はその意味についてお聞きしていきたいのですが、まずは「順張り・逆張りとは何か」という基礎知識から教えていただけますか?

水上:まず逆張りの方から解説すると、逆張りというのは「上がったら売り、下がったら買い」というものです。つまり相場の流れに逆らってポジションを持つことです。

逆張りをするトレーダーの心理は「値ごろ感」というものですね。「そろそろ売っていいんじゃないか、そろそろ買っていいんじゃないか」という感覚で売ったり買ったりする。相場が上げきった・下げきったわけではなく、まだ動いている途中で「もうこの辺でいいんじゃないか」ということで流れに逆らうのが逆張りですね。

それに対して順張りは、もっと素直に「上がっているなら買いだ・下がっているなら売りだ」というものです。要するに流れに乗っかって、逆らわないのが順張りです。

編集部:順張りは流れに乗り、逆張りは流れに逆らう。その表現だけを見ても、なんだか逆張りには難しそうなイメージがありますね。実際に水上さんは逆張りをまったく薦めていませんが、その理由を教えてください。

水上:要するに、ものすごく危険なんですよ。例えば「下落している最中に買う」ということは、さっきも言ったように「値ごろ感」という感覚だけでエントリーしているんです。

どこまで落ちるのかわからないのに買ってしまうと、そこでつかまってしまう(不利なポジションを抱え込んでしまう)んです。結果的にさらに相場が落ちていき、耐えられなくなってロスカットすることが多いんですね。

逆張りは、下げの圧力や上げの圧力を受けている中で逆のポジションを持つわけですから、そもそも苦しいトレードなんです。もちろんそれがたまたまうまくいくこともありますが、ほとんどの場合は苦しいままで、耐えられなくなって投げることになります。つまり「苦労する割に報われない」のが逆張りなんです。

編集部:逆張りをする気持ちはわかるんですけどね…。相場が上がってくると「高いところで買いたくない」と思うし、下がってくると「安いところで売りたくない」と思う。この発想自体は誰しもあるでしょうし、僕もやってしまったことはあります。

水上:日本人投資家は、習性として逆張りをしがちですね。そして海外投機筋は、そういう日本人の習性を知っています。

現在の海外投機筋はドル円の売りが好きなので激しく売ってくることが多いのですが、下がってくると日本人投資家は逆張りで買ってしまう。そして苦しくなって投げたところを海外投機筋が利食う。最近はそんなケースが非常に多くなっています。

実際、2024年7月から大きく下落したときの相場がそうでした。

下落のきっかけはアメリカの経済指標が予想よりも低かったことや、政府・日銀の介入、さらにCTAというヘッジファンドの一種が、夏休み前の手じまいの売りをやったことでした。

しかし途中からは日本人投資家が、値ごろ感から「逆張りの買い」をやってしまい、苦しくなって投げた分だけさらに下がったということがありました。これで日本人投資家はさんざんにやられてしまったわけです。

FX会社の提供している注文情報を見ていると(後ほど解説)、相場が下がっていくとどんどんロングのロスカットが湧いてくる。これが本当にタチが悪くて、下がれば下がるほどロスカットが湧いてくるんです。

海外投機筋はこういう日本人の習性を利用していますね。売れば日本人が買ってくるので、どんどん売って投げさせるということが起きています。

なぜ逆張りをしていることがわかるのか

編集部:そもそも水上さんは、なぜ日本人投資家が逆張りをしているということがわかるのでしょうか?

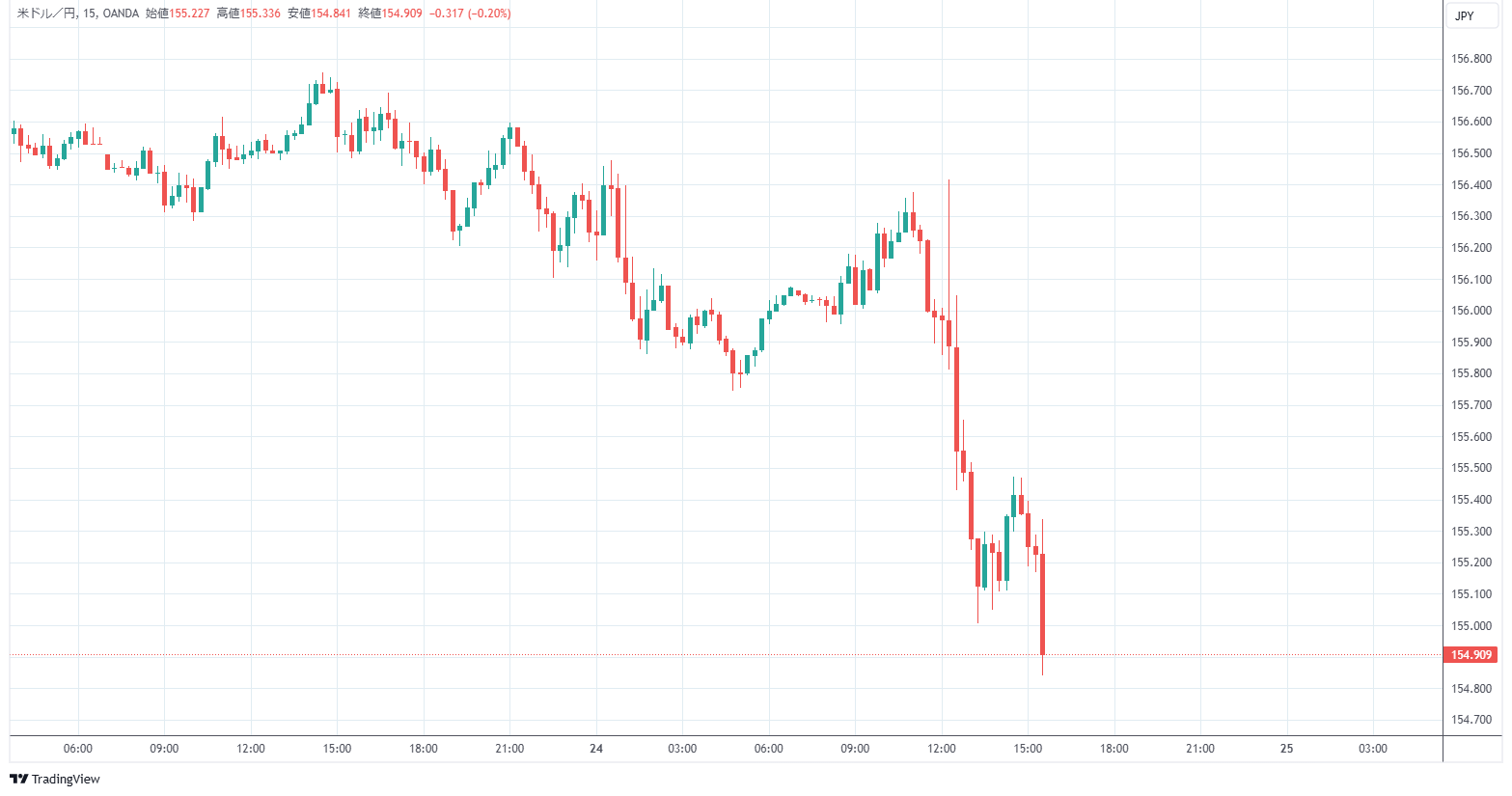

水上:理由の一つは値動き分析ですね。これは実際にチャートを見ながら説明します。

これはよくあるジリ安のケースで、最初にちょっと上がっている部分があるじゃないですか。これは時間的に朝8時くらいなんですが、ニューヨーク時間で上げた状態で東京時間に戻ってくると、日本人が「これは上げだ」と確信して買ってしまうケースが多いんです。

そのためマーケットがロングに偏って下がり始めるのですが、下がる段階でも日本人投資家は値ごろ感から買ってしまうんです。その結果「買い下がり」の状態になって、さらに下がり続けて、最後に大きなロスカットがドドッと出る。

こういうチャートを見ると、逆張りをしているというのが一目瞭然です。

編集部:なるほど、そこで何が起きていたかはすべてチャートに現れているわけですね…。あと先ほど「FX会社の提供している注文情報」という話もありましたが、これはどういうものなのでしょうか?

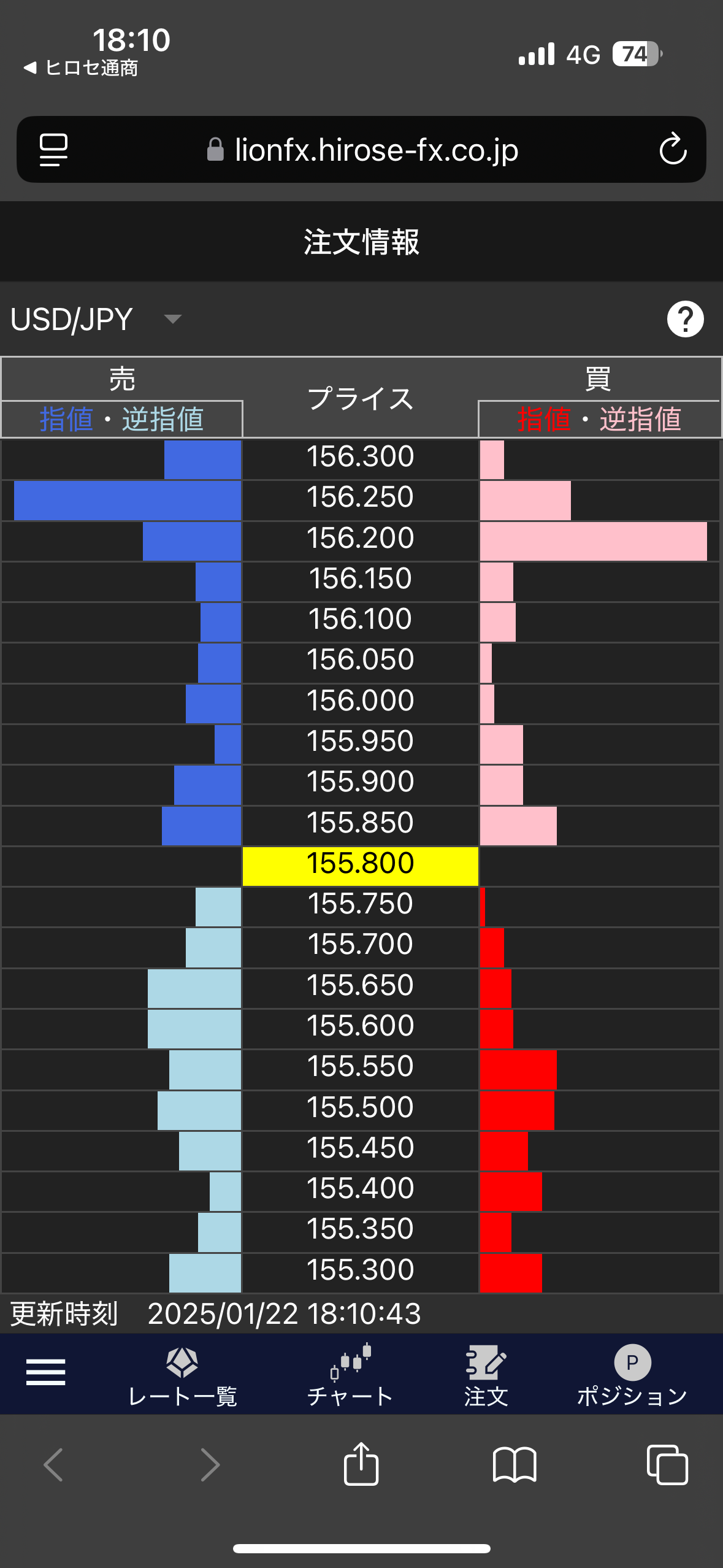

水上:いくつかのFX会社では「注文情報(オーダー情報)」というのを提供しているんです。ロングのロスカットがどこにどれくらいあるか、買い下がりのオーダーがどこにどれくらいあるかというのが、棒グラフでわかるようになっているものです。

(↑ヒロセ通商の「注文情報」)

こういうものを見れば、マーケットの実態と近いものを知ることができます。

値動き分析ができるようになるためにはある程度の熟練が必要なのですが、それに比べるとFX会社のツールはそんな経験がなくても状況がわかりやすいというのはありますね。

ただ気を付けなければいけないのは、こういったツールを海外投機筋も見ているということです。海外投機筋がこの注文情報を見てしつこく売ってくることもあるので、便利になった一方で「日本人投資家の状況が筒抜けになっている」ということも覚悟しておいた方がいいですね。

編集部:注文情報はあくまでも「そのFX会社で取引している人たち」の情報ですが、日本人投資家全体の傾向もある程度は反映されているということでしょうか?

水上:そうですね。日本はやっぱり同質社会だからか、注文状況に反映されている感じがしますね。

逆張りで稼げる場面はないのか

編集部:ちなみに、逆張りに固執するわけではないのですが「逆張りで稼げる場面」というのはないのでしょうか?

水上:あるとは思いますよ。しかしさっきも言ったように、逆張りというのはマーケットからものすごい圧力を受けながら、耐え忍ぶ必要があります。

仮に相場がちょっと反発してもそれほど儲からないし、「大きく反発するまで待つ」というのなら、かなり時間がかかります。ですので「逆張りは絶対に儲からない」というわけではないけれど、効率の悪さはものすごくあると思います。

それに先ほどのチャートでも解説したとおり、現状の逆張り勢を見ていると「海外投機筋を儲けさせるためだけにやっている」ような結果になっているんです。これは直していかなければならないですね。

つまり言いたいこととしては「海外投機筋の攻撃に対抗するより、乗っかってしまった方が抵抗を受けずに効率よく儲けられますよ」ということです。

編集部:シンガポールやロンドンなどの海外投機筋がドル円に参入するようになってきてから、そういう戦法が有効になってきた部分もありますか?

水上:そうですね、彼らは基本的に何もわかっていなくて力任せにやってきているので。その力に対して逆張りで抵抗しようとすると効率が悪い。例えるなら柔道のように、相手の力を利用するのがいいのかなと思います。

編集部:「逆張りはおすすめしない」というのがお説教のように聞こえる人もいるかもしれないけど、そういうことではないんですよね。

水上:そうなんです。順張りと逆張りの違いで一番大きいのは「ラクかどうか」なんです。逆張りはすごくプレッシャーを受けるんですが、順張りというのはただ乗っかるだけです。乗っかって運んでもらって、利食って離脱するだけなので、気持ちとしてものすごくラクなんですね。

これが理解できた人は楽しくてしょうがなくなる。そういう風になればさらにトレードを続けていきたくなりますし、好循環になりますね。

逆張りをしたい人はしてもいいのですが、トレードを楽しむという意味では「いばらの道」だと思いますね。

順張り逆張りの捉え方はトレードスタイルによっても異なる

編集部:一つ疑問に思うことがあるのですが、順張り・逆張りの判断は見ている時間足によって変わりませんか?

例えば「日足で見れば上昇中だけど、15分足で見れば下落中」ということもありますよね。こういう場合、15分足で見れば買いでのエントリーは逆張りですが、日足で見れば順張りとも考えられます。順張り逆張りの判断はどのようにすればいいでしょうか?

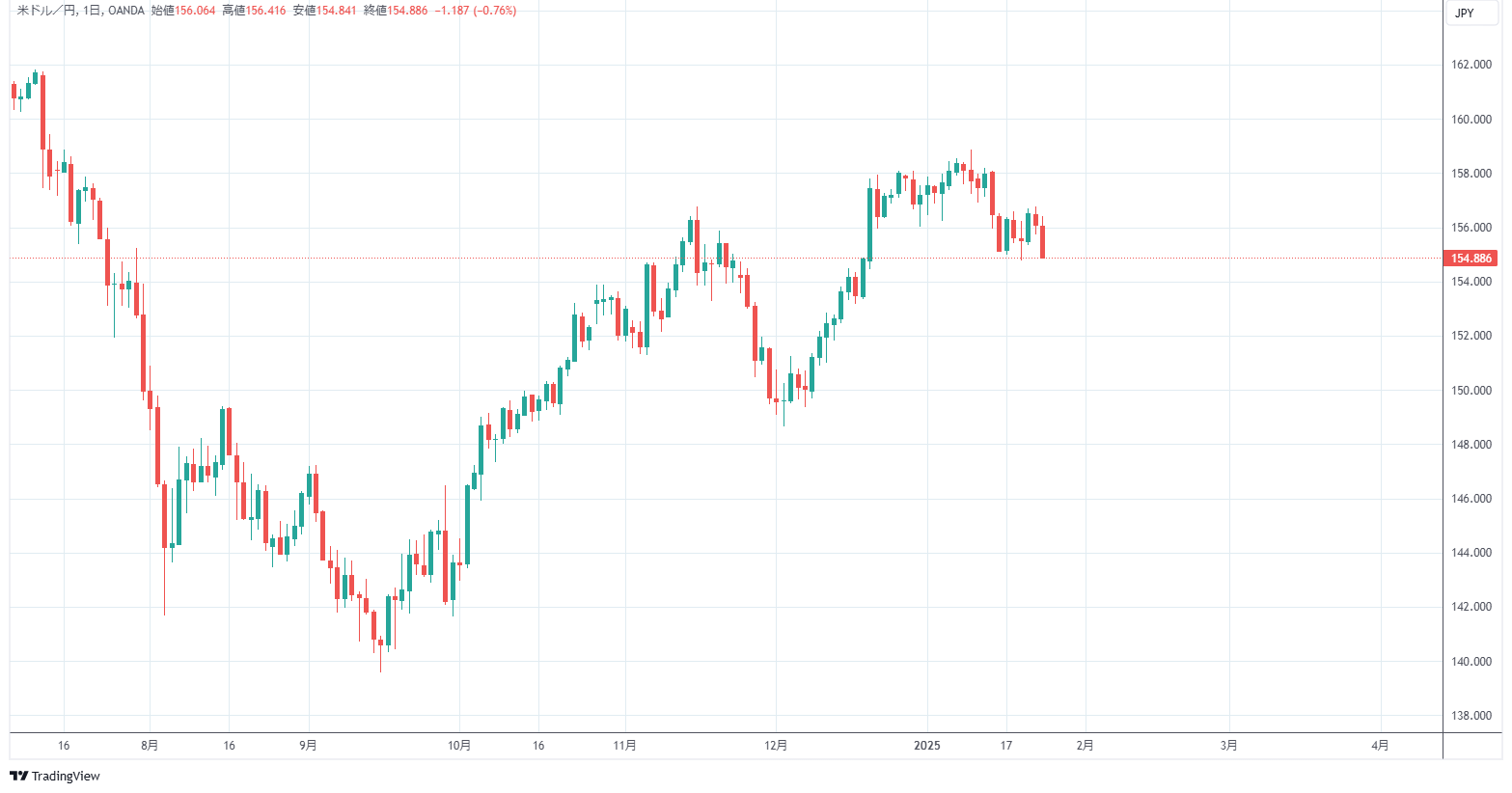

↑ドル円の日足チャート。2024年9月に140円あたりで底をうち、長期的に見れば上昇中ともいえる状態

↑同じチャートを15分足に切り替えたもの。この時間足だと、相場は見てのとおり下落中

水上:たしかにおっしゃるとおり、デイトレードとスイングトレードでは違うと思います。スイングトレードというのは長いトレードになることを前提でポジションを持ち続けるわけですから、多少のブレは覚悟の上でないとやれないところがあります

編集部:やはり、順張り逆張りの捉え方は、時間足によっても違ってくるのですね。

水上:ただ、スイングトレードでポジションを持ち続けるというのはけっこう精神的にキツいんですよ。私もやったからわかるんですが、例えば「上昇トレンド」とはいっても、一直線に上がるわけではないですよね。毎日、上げ下げがある。

これは連載第2回のときにも解説しましたが、ドルの情報と円の情報を自前で持っているのは日本とアメリカだけです。シンガポールやロンドンは自前の情報がないので、彼らは「マーケットを脅かすようなこと」をして儲けようとするんですね。

つまり海外投機筋が「ロングを持っている人間が多そうだ」と察知すると、それを崩しにかかるわけです。ですからスイングでポジションを持とうとすると、どうしてもその攻撃に耐えていかなければならないことになります。

編集部:精神的にも資金的にもタフである必要がありますね。

水上:それに対して、私は「利食い大好き方式」と言っているんですが、利食えるならどんどん利食っていきましょうというやり方もあるんですよ。例えば上昇トレンドで一度利食ったとしても、また下がるようなことがあればもう一回入りなおせばいいじゃないかという発想です。

さっき言った「買ってポジションを持ち続ける」方式は「バイ・アンド・ホールド」といって、成功すれば1回のトレードでかなり儲かるんですけども、その一方で精神的にはものすごく疲れるんです。それに比べると「利食い大好き方式」は、1回の利益としてはバイ・アンド・ホールドほどの儲けにはならないけれど、ストレスが溜まらないんです。

まぁ最終的には人の好みの話なのでどちらのやり方でもいいのですが、経験者としては「利食い大好き方式」の方がいいかなというのはありますね。

順張りトレードのやり方と注意点

編集部:利食い大好き方式でやっていくうえで、注意すべきことはありますか?

水上:多くの人は「勝ち幅」にこだわって大きく値幅を取ろうとしますが、これをやっていると、ホームランを狙うために小さな失敗を繰り返すことになります。

私が提唱しているのは、勝ち幅ではなくて「勝つ回数」を増やすことです。

最初は当然勝ち慣れていないので、数ポイント(数銭)でいいんですよ。極端な話、1ポイントでもいいからまずは勝つことから始める。そしていろんな勝ちの場面を経験するようになると、順応性が高くなるんですね。

そうすれば、今後はもう少し長めのトレードができるようになる。やはり、利益を出すためにはある程度ポジションを長く持たないといけないので、それができるようになるためには経験が必要です。

どれだけ勝ちの経験を積んでいるかによって、儲けられるチャンス、耐えられるチャンスの考え方が違ってくる。まずは勝つ回数を増やして、勝ち慣れて、経験を積むことによって応用力をつけるというやり方がいいんじゃないかなとは思います。

編集部:初心者だと「たまに勝てればいい」というくらいの人が多いと思うのですが…

水上:たしかに相場には「たまに勝てればラッキー」という考え方はとても多いですね。でも「勝って当たり前」にならないとダメです。たまに勝ったことを喜んでしまうようなギャンブル投資ではなくて、勝って当たり前、たまに負けるというくらいに自分の姿勢を変えていかないと。

だからこそ、最初は数ポイントでもいいから勝つということが大事なんです。そういった意識改革をしないとなかなかお金は貯まらないですね。

編集部:順張りトレードで勝つためには、エントリーのタイミングも大切だと思います。エントリーが遅いと大して利益が出せませんが、どのように臨めばいいでしょうか?

水上:そうですね。相場の流れがわかって、市場参加者のほとんどが「こっちに行くだろう」と確信した頃に順張りでエントリーしても「終点手前でバスに乗る」ような状態になり、ほとんど儲けられないということがあります。

下手をするとバスに乗った瞬間に行き先が変わって「地獄の一丁目行き」になってしまうケースもあります。

エントリーするときにどのくらい確信があるか、というのが一番大事なところです。

例えば確信と不安の比率が50:50だったら、これは丁半博打になってしまうのでリスクがありすぎる。じゃあ「確信80:不安20」くらいの比率だったとしたらどうかというと、これはもう遅すぎるんですよ。

エントリータイミングとしては「確信60~70」くらいで「不安40~30」くらいの、不確かな部分がある程度は残っている状態でないとならない。それが世の中でいう「リスクを取る」ということなんです。

編集部:なるほど…。しかし、その判断が自分でできるようになるまでは、経験も必要ですよね。

水上:そうですね。やはり経験を積まないとどうしようもないところもあります。ある程度は自分の体で痛い思いをしないとわからない部分はあるし、それを恐れず「トレードには痛いこともある」と覚悟したうえでやらないと成長はないですよね。

編集部:「時間をかけて成長するなんて面倒だ」とか「苦労や痛い思いなんかしたくない」といったマインドではダメということですね。

水上:世の中ではさまざまなインジケーターが流行りがますが、あれは要するに、苦労の部分を飛ばして結果を求めるものですよね。でもそれだけでは無理があるんです。いくらインジケーターを使った手法があっても相場は変化していくものですから。

インジケーターに頼るのではなく、もっと自分の体を使って慣れていかないと、利益を出し続けるということはできないです。

編集部:やはりFXで成功するためには、真面目な努力が必要ですね。

僕も順張りトレードを身に付けられるように、勉強と経験を積んでいこうと思います!今回もありがとうございました!

今回のまとめ

- 日本人投資家は「値ごろ感」での逆張りをしがち

- 逆張りで利益を出せる場面もあるが、効率が良くない

- 順張りトレードはエントリータイミングが重要

この記事の執筆者

エフプロ編集長

齋藤直人

SAITO NAOTO

略歴

紙媒体で約20年の編集経験を積み、趣味系雑誌4誌の編集長を歴任。雑誌の特集記事だけでなく、企業とのタイアップ企画、地域活性化事業への参画など、コンテンツ制作力を活かして幅広いフィールドで活躍。国会議員、企業の重役、スポーツ選手、芸能人などジャンルを問わず幅広いインタビュー経験を持つ。現在は株式会社キュービックのエディターとして、エフプロを中心に記事クオリティ向上に尽力中。