目次

ボリンジャーバンドとは?まずは基礎知識を解説

ボリンジャーバンドは、FX投資家の間で人気の高いテクニカルインジケーターです。

人気の高さゆえに、名前を見聞きしたことや、ボリンジャーバンドが表示されたチャート画面を見たことがある人も多いのではないでしょうか。

ボリンジャーバンドとはどんな理論で考案されたもので、実際のトレードにはどのように反映したらいいのか。まずは、基礎知識について解説していきましょう。

統計学を応用したテクニカル指標

ボリンジャーバンドは、アメリカの投資家であるジョン・ボリンジャー氏が考案したツールです。直訳すると「ボリンジャー氏のバンド(幅)」といった意味合いになり、バンド幅が重要な意味を持ちます。

このツールは統計学が理論的な基礎になっており、+2σと-2σ(σは「シグマ」と読みます)の間に生まれる幅をバンド幅といいます。

ボリンジャーバンドは、95.45%の確率でレート変動がこのバンド幅に収まるとされており、そのことを前提にすると、バンドの上限や下限に接近してきた時に逆張りトレードの根拠にするなどの活用法があります。

移動平均線と標準偏差で構成されている

ボリンジャーバンドは中心に描画された移動平均線を中心に、その上下に標準偏差のバンドが表示されます。

移動平均線から近い順に、上は+1σ(アッパーバンド1)、+2σ(アッパーバンド2)、+3σ(アッパーバンド3)です。

そして下方向には-1σ(ロワーバンド1)、-2σ(ロワーバンド2)、-3σ(ロワーバンド3)があります。

これらの線をすべてチャート上に描画すると、以下のようになります。

中心のオレンジ色の線が移動平均線、そこから上下に3本ずつバンドが描画されているのが分かります。このような「移動平均線を挟んで上下に3本」というのが、ボリンジャーバンドの基本的な形です。

またボリンジャーバンドは、表示させる線を選ぶことも可能です。

先ほど解説した+2σと-2σのバンドだけを表示してみると、ほとんどのレート変動が±2σに収まっていることが見て取れます。

「95.45%の確率でレート変動が+2σと-2σの間に収まる」と言われている通り、ほとんどの値動きがこのバンド幅に収まっている様子が観察できます。

ボリンジャーバンドを活かした取引手法

ボリンジャーバンドによる相場分析をFX取引に活かす基本的な手法は、大きく分けて2つあります。

1つは順張りで、もう1つは逆張りです。

これらの手法はボリンジャーバンドを使ったFX取引の定番と呼ばれるものです。もちろん相場や手法に「絶対」はなく、うまくいかない場合もありますが、基本の手法をマスターしておくと利益を上げられる可能性は広がることでしょう。

順張りで使用するパターン

ボリンジャーバンドにはバンド幅が狭くなる局面(スクイーズ)と、拡大する局面(エクスパンション)があります。

相場のボラティリティ(変動幅)が小さくなるとハンド幅が狭くなり、逆にボラティリティが拡大するとバンド幅が拡大する特性があります。

イメージとしては、バンド幅が狭くなっている時は相場にエネルギーが蓄積され、そのエネルギーが上下のどちらかに放出されるような感じです。

エネルギーが放出されると、バンド幅が急拡大してエクスパンションの局面に向かいます。この時に大きな値動きが起きやすいので、スクイーズから+2σか-2σをはみ出したらその方向に順張りでエントリーします。

利食いの目安は、+2σもしくは-2σから一旦離れた時です。米ドル/円の日足チャートでこの手法が使える局面を解説しましょう。

①の丸印のところまではバンド幅が狭くなる「スクイーズ」が続いていますが、①のところで+2σを超え、そこから強い上昇が始まっています。

そして②のところでは一旦反落しているので、利益確定の目安になるポイントです。

このチャートに限って言えば、その後に上昇を再開しているのでさらに利益を伸ばせる相場展開ですが、あまり欲張ると②のところから下げに転じる可能性もあります。バンドの上限もしくは下限から離れたところで利益確定をしていくのが確実です。

また、このパターンを利用した順張り戦術には、ヘッドフェイクと呼ばれるダマシのリスクがあります。このヘッドフェイクについては、後述します。

逆張りで使用するパターン

次は、ボリンジャーバンドを利用した逆張りの手法です。

FXでは、レンジ相場になっている局面で「高値や安値の付近で逆張りエントリーをする」という定番手法がありますが、ボリンジャーバンドはそのエントリーポイントを探すのに役立ちます。

例えば以下のチャート(米ドル/円の日足)ではレンジを形成しており、こういった局面では、+2σを一時的にはみ出したら売り、-2σを一時的にはみ出したら買いというそれぞれの逆張りエントリーが有効だったことがわかります。

つまり、①のところでは-2σをはみ出して大きな下ヒゲをつけたので買い、②のところでは+2σをはみ出して大きな上ヒゲをつけたので売りです。

あくまでもこのチャートの場合ではありますが、もしもそれぞれのセオリー通りにエントリーをしていたら大きな利益を取れていたことが分かります。

ボリンジャーバンドの計算式とは

ボリンジャーバンドは、標準偏差をもとに算出されています。その計算式は、以下のとおりです。

標準偏差=√(n×期間中の価格の2乗の合計-期間中の価格の合計の2乗)÷{n×(n-1)}

この数式だけを見ると難解というイメージを持つ人がほとんどだと思いますが、チャートツールはこの計算式によってボリンジャーバンドを視覚化して表示してくれます。

ボリンジャーバンドを使う際に、この計算式を覚えておく必要はないので安心してください。

ボリンジャーバンドの見方

先ほどから「スクイーズ」や「エクスパンション」などの用語を用いて解説をしてきました。これらはボリンジャーバンドに表れるパターンの一種で、他には「バンドウォーク」「ポージ」などがあります。

ボリンジャーバンドを理解し、使いこなせるようになるためにはこれらを覚える必要があるので、ひとつずつ解説していきましょう。

スクイーズ

スクイーズ(Squeeze)は、英語で「絞る」とか「押しつぶす」といった意味。その意味のとおり、ボリンジャーバンドでいえば「バンド幅が収束しているパターン」のことを指します。

ボラティリティが低くあまり値動きが起きていないもみ合いの局面で出現します。動意が薄いことから「次の大きな動きに向けてエネルギーを貯めている局面」ともいえます。

エクスパンション

エクスパンション(Expansion)とは、英語で「拡大」や「拡張」といった意味です。

もみ合い相場でスクイーズになっている状態からトレンドが発生し、バンド幅が拡大する局面をエクスパンションといいます。

これまでに貯めていたパワーが解放されるかのようにボラティリティが高くなるため、大きな利益を上げるトレードチャンスでもあります。

バンドウォーク

バンドの上限もしくは下限、つまり+2σもしくは-2σにローソク足が寄り添うように推移するパターンを、バンドウォークといいます。

バンドウォークが示現している時はトレンドの継続を示唆しているため、順張りのトレードチャンスです。

ポージ

バンド幅が拡大するエクスパンションの中でも、最もバンド幅が広くなっているポイントを、ポージといいます。

バンド幅が最も広くなっているということは動意がピークを迎えていることを示しており、トレンドが収束し、反転する可能性を示唆しています。

FXトレーダー(編集部スタッフ)によるボリンジャーバンドを用いた取引例

筆者はFXのトレードにボリンジャーバンドを積極的に活用しています。特にバンドウォークに注目して、押し目買いや戻り売りのエントリーポイントを見つけるのに役立っています。

ここでひとつ、ボリンジャーバンドがとても役立ったトレードの成功例を紹介しましょう。

以下のチャートでは、矢印を入れたところがエントリーポイントでした。通貨ペアは、NZドル/円です。

矢印のポイントでは200日移動平均線(ピンク色の線)をボリンジャーバンドの移動平均線が下から上に突き抜けているのでゴールデンクロスと判断し、+2σに張り付くように推移しているバンドウォークに着目して買いでエントリーしました。

実際にNZドル/円はその後大きく値を上げ、バンドウォークが解消されたところで利益確定をしたので、400pips近い大きな利益を取ることができました。

ボリンジャーバンドの設定方法

ボリンジャーバンドの標準偏差は、設定によってパラメーターを変更できます。

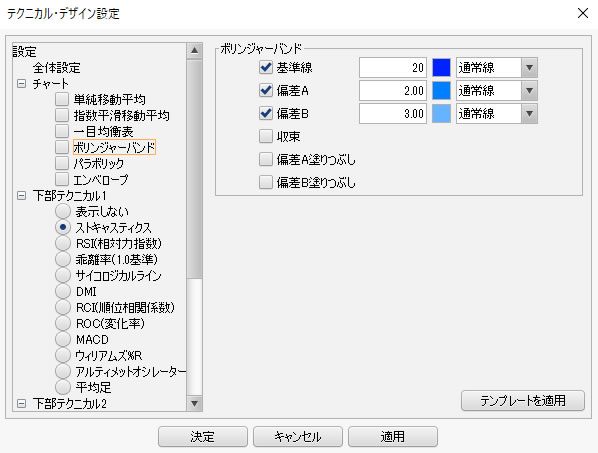

以下は外為どっとコムの取引ツールでのボリンジャーバンド設定画面です。「偏差A」「偏差B」として、2本のバンドを描画できるようになっています。

初期値では「2.00」と「3.00」が入っているので、これはそれぞれ±2σ、±3σを意味しています。

考案者のジョン・ボリンジャー氏は期間を20、標準偏差を2とする設定を基本として推奨しており、基本的には初期値で問題ありません。

ただ、これよりも短期目線での分析をするのであれば標準偏差を小さく、長期目線の場合は大きくすることで対応可能です。

ボリンジャーバンドにも「ヘッドフェイク」と呼ばれるダマシがあるので注意

とても有用性の高いボリンジャーバンドですが、他のテクニカルインジケーターと同様に「ダマシ(インジケーターが示唆するとおりに相場が動かないこと)」があります。

最も有名なダマシなのがヘッドフェイクです。

ヘッドフェイクとは、エクスパンションが始まってローソク足が+2σか-2σのどちらかをはみ出したものの、トレンド発生とはならず反転してしまう現象のこと。

実際にヘッドフェイクが発生したチャートを見てみましょう。

丸印を入れた部分で、ヘッドフェイクが発生しています。直前にはバンド幅が狭くなっている部分があります。

ローソク足は+2σをはみ出し、ここでスクイーズからのエクスパンションとなって強い上昇トレンドが発生するのかと思いきや、直後に反落しています。

もしこのチャートパターンで買いエントリーをしていたら、反落で損失になっていたことになります。

繰り返しますが、こうしたダマシはすべてのテクニカルインジケーターで起こりうることであり、当然ながらどんなツールや手法にも「絶対」はありません。

ダマシに遭う可能性を少しでも下げるためには、「ボリンジャーバンドだけ」のように一つのインジケーターだけで分析をするのではなく、複数のインジケーターを分析をして、より根拠の強いトレードをするべきでしょう。

ボリンジャーバンドに関するQ&A

ボリンジャーバンドの期間、設定におすすめはありますか?

特に設定の決まりはありませんが、期間が「20」、標準偏差が「2」というのが考案者であるジョン・ボリンジャー氏の推奨する基本設定です。

多くの投資家がこの基本設定でボリンジャーバンドを使用しているので、初心者はデフォルト設定のままで問題ないでしょう。

本文でも述べているように、標準偏差を小さくすると短期目線、大きくすると長期目線の分析がしやすくなります。

ボリンジャーバンドを使っているトレーダーは多いですか?

数あるテクニカルインジケーターの中でも、ボリンジャーバンドは知名度が高く、投資家から高い人気を得ています。

FX会社が提供している取引ツールのチャート機能で、ボリンジャーバンドが使えないことはまずありません。

視覚的な分析に適しているので、FX初心者もすぐに使いこなせるようになるのも人気の理由でしょう。